张文心:屿叶轩礁谈

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |

Letter From 张文心

Letter From 张文心

我与叶轩的每次见面几乎都在不同的城市,它们应该包括: 上海,厦门,广州,旧金山,纽约,伍德斯托克,棕榈泉,北京。未来的一次可能会在珠海。肉身重置与精神重组常常同时发生,这点在叶轩的创作脉络上体现得尤为明显。随着时空的推移和叠加,叶轩的作品以多媒和多核的方式如菌菇般生长、绽开,喷射出声音和字符的孢子串,落下便成为迷宫地图。

叶轩的创作是身体性的。她的许多作品于我就像是叫喊。这叫喊不完全来自作为有机生命的叶轩,还来自各种电子元件、家用和工业材料、动植物。在激发其他物体时,叶轩的本体也并没有消失,而是以器官的方式概念性地留存在作品中。这体现出一名赛博灵媒的良好介导性。

观看叶轩的作品并不轻松,于我而言,每次的体验就像是潜水,一开始会在水压的作用下感到眩晕,但水底总有一个不同宇宙。

现在让我们尝试打开它:

叶轩个人网站(2013至今):https://a.pureapparat.us

设计开发:叶轩

先谈谈你网站域名吧,a.pureapparat.us,一个纯粹的装置/部署,它是你的一个分身吗?

叶轩:认领pureapparat.us的时候大概是13年。当时纯粹是因为以我的真名注册不到任何域名,且.us在打折,我就以一个轻松愉快的方式咀嚼出了a pure apparatus。以有限的最小单位元素(字母与音节)-> 通过乱码的具身经验(唇齿记忆)-> 炼化出具有语意性的组件(短语)=意义似有似无。这或许暗示了我所有作品的隐藏逻辑。

a.pureapparat.us是一个网址,一个超文本。随着“我”身份的不断离散,不断需要重新搭建a.pureapparat.us,这包括重新编码(重生),版本控制(分身),更新内容(占位)。不知从什么时候起,a.pureapparat.us让“我”意识到——“我”即是超文本。如同所有事件的发展,这是一个“我”与a pure apparatus之间动态地不断反馈(feedback)影响的过程。这种自生式的反馈循环,也反映在首页的互动。我将所有作品名称的每一个字节视为节点,文本作为数据,编码视觉化成为一个在球体内的力导引图。随作品不断更新,这个球也不断生成(becoming)。

正如我的简介第一句话:叶轩是众多对象的原型,其中之一是a.pureapparat.us。继承、叶轩、对象均为超链接,而原型则是“我”。a.pureapparat.us的确是我如今工作的一个部分。我习惯分区化(compartmentalization),将不同性质的工作承载于不同的网址。我现在管理的域名有6个(包括子域名)。比较近期的,我为pureapparat.us开启了一个新的分支:app.pureapparat.us,用以托管我所有的网基作品,即程序app。

另:我近期为a pure apparatus拾得一个尚且合适的中文翻译——单纯的器,呼应a pure person的翻译——单纯的人。单纯的器有一个自出版计划a pure apparatus editions,用于发布小批量的艺术家多版作品,包括但不限于声音和数字物件、印刷品、食用物等。

叶轩, “戴上你的灵魂在冗长的昨日黄金”

Xpace艺术中心 展览现场,多伦多,加拿大,2019

叶轩《W.Y.S.I.W.Y.G》(2020),单色孔板印刷手翻书

叶轩《W.Y.S.I.W.Y.G》(2020),单色孔板印刷手翻书单纯的器自出版,abC艺术书展有售

我有时候会在脑中建模一个赛博格式的“叶轩”,你的“肢体”上接满了sensor和屏幕,还有一些会吐出诗歌的开槽,同时它还爬满了植物和珊瑚并且偶尔唱歌。你会给a.pureapparat.us构建这样一个虚拟形象吗?

叶轩:这个形象很有爱。抱。我可能经常感受到的是类似元球(metaball,又称变形球)或者八爪鱼——很多触须,向各方向蠕动,无法成型的感觉。此处可以想象加倍慢速的人声(柴犬脸)。

叶轩《什么星云,什么双曲面的光,什么动植物群》(2019)

叶轩《什么星云,什么双曲面的光,什么动植物群》(2019)动画静帧

你的作品之间似乎形成了一个菌菇式的网状结构,有些团块长在了一起,而另一些则相对独立,或是呈现出更为初始的状态。这一生长模型的起点在哪里?是否可以将这种类生命结构看作是“你”去面对“世界”的一个中介状态?在我看来,你对作品的思考呈现出不同的拓扑结构,有的很直接,比如摄影和诗歌,有的涉及连锁转译(及转译失效),有的则关于人机耦合中的复杂逻辑及有机和无机的内/外共生关系。这些不同的结构之间是像变换频道那样相互区分的吗?还是说,在它们之间也有着脉络关系?

叶轩:我在碰巧接触现象学的时候,碰巧接触到中观。这个碰巧的因缘可能让我在某些线索里顺了气。WE ARE SENTIENT BEINGS。在我的感知与方法论中,“世界”的表象以具身经验(embodied experience)体现。无论语言、代码、声音、身体、图像、数据、光和时间,始终起于肉身(flesh,soma),终于肉身。所以,感官系统(sensorium)是我创作的前景。

这也可能因为音乐是我第一个有意识的感知与创作的途径。我在几年前写的一篇名为《以(身/声)试法》的小作文里造了个字 ——(身/声),论述身与声无法溶解但共生的流变关系,我响故我在。简单来说,我在即兴表演的时候,演奏声音与/或肢体,有时会有头顶冒烟类似“被附身”的状态,那是我早期非常向往的。我常说,在音乐里,我不想“表达”,我希望成为一根管,音乐降临时,贯穿我倾泻而出。然而,我越来越少即兴演出了,我感到干燥。一场这样的演出所要消耗的生命力可能不是我可以随意挥发的。

源于我在各种领域的实践,我的工作方式的确是将不同的知识生产模式和认知体系所产生的不同的世界观编织成可塑的拓扑空间。而我认为这些空间正是“宇宙生成”的内在因素。我在我的自述中常提及“超个人能动性”的概念,指的是比如互联网、机器智能、电力和电路,这些因无法理清共生纠缠的关系而无法单一讨论,超越“个人”的概念。因为继续二分地讨论仿佛中了“人类中心论”的圈套。

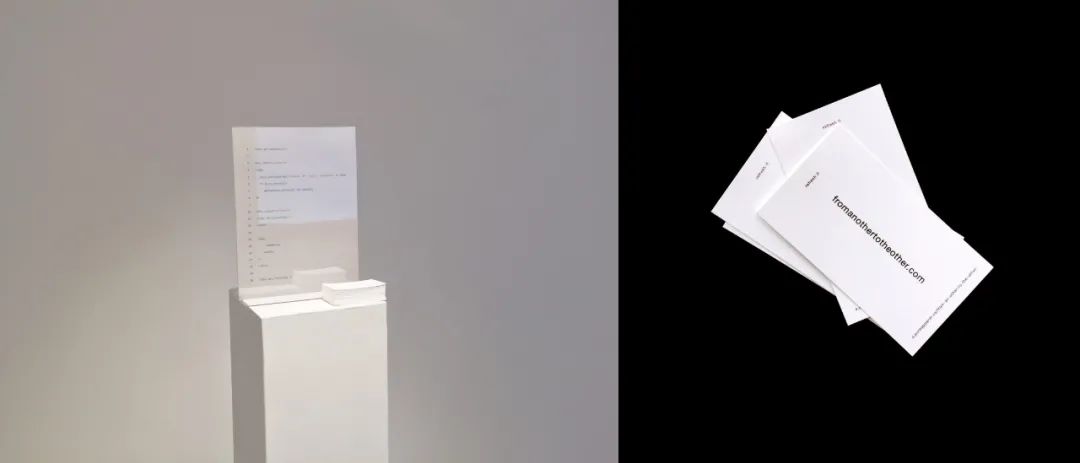

叶轩《感官经验的操演》(2011 至今),首页源代码

叶轩《感官经验的操演》(2011 至今),首页源代码https://app.pureapparat.us/fromanothertotheother.com/

因此,看似不同的结构,对我而言可能最终是同一个metaball(变形球),是我傻傻分不清楚的。比如,《感官经验的操演》(From Another to Another)是一个只有首页的网站,每次打开只能看到一篇随机显示的博客。看上去是摄影与诗歌,但我从未展览过所有图片文本。公之于众的是一页纸,上面印着首页的源代码,里面暗藏着我编写入代码的彩蛋诗意。可能终究我在意的是作为数据的感官经验?作为感官经验的时间?还是作为时间的系统?我实在理不清。

又好比说,我弹钢琴,我也敲代码。我可能更感兴趣的是用“弹”和“敲”一起输出可以激发一个禅机:“弹钢琴的手指是敲代码的手指吗?”而不是“怎么用敲去弹,怎么用弹去敲”。所以,可能媒介也不是我真正在意的。

《谁在用渴望的咆哮如此强烈地吼叫?》

原文:叶轩,2018

初译:张宜佳,2021

校对:叶轩 & 张宜佳,2021

声音:叶轩 & Benjamin de Boer,2021

混音 & 录像:叶轩

但我确实热衷误译误读,NOISE MATTERS!在感官系统中制造声音或者信息论的范畴里的“噪音”,就像黑客攻击一般,侵入这些可塑拓扑空间的槽口。制噪,是给顽固的单一现实注入控制论的不和谐;制噪,也是破坏不断互调纠缠不清的意义系统的稳定,“一切坚固的都将烟消云散”。而超个人能动性助长这样的制噪。归结一种想象:像分子一般的脑洞幻化成无限沸腾的无处安放的噪点,感知与接力世界甚至以外的能量。

叶轩,“ERROAR!#04”

斯德哥尔摩独立艺术博览会 展览现场,瑞典,2019

虽然你的作品整体上呈现出一种数字化的、无机的样貌,但你实际上处理了非常多的生死议题,比如网基媒介诗中的悼念网页,《口欲逻辑》中的无生命的器官,《深感三分体》中对病毒的指涉,《呼吸分形》和《息息》中对“气”和生成的探讨等。可以展开谈谈cyberfeminism(赛博女性主义)或是其他学说对这一创作侧重点的影响吗?我从你的数字作品中常常看到古人智慧留下的线索,比如,你的网站从某些角度来说,像是一个“法界”,你对“有情众生”与“无情众生”之间关系的探索,以及你对“道”在技术、时空、能量上的多重阐释。你认为,数字世界是一个更加接近于法界的所在吗?还是说,所有“世界”之间都没有明确的分界(自然世界、数字世界、法界,等)。

叶轩:的确,我跟随这些跨文化的世界观与哲学理论积累了很多我感到共振的线索,在我自己的微世界里逐渐编织出了一个思维网络。这些线索包括了器道哲学,禅宗与中观,Katherine Hayles的“电子文学与后人类文本”,Donna Haraway的“社会主义赛博格”,CCRU关于时间错综复杂的图谱“作为巫术的控制论”,Karen Barrad的“主动实在论”,Amy Ireland的“异诗学”,媒介理论对声音、视觉文化与表演研究中关于“身体body”的部分,这就包括了酷儿理论、生物政治等等等等。具体地,比如在《口欲逻辑》的调研过程中,我阅读了很多与“食人/捕食”有关的文献,接触到了巴西后殖民文学理论,以及技术萨满的思辨论述。

叶轩,“口欲逻辑”

Pari Nadimi画廊 展览现场,多伦多,加拿大,2019

叶轩《命令& 控制口香糖》(2019),可食用出版物

叶轩《命令& 控制口香糖》(2019),可食用出版物单纯的器自出版,abC艺术书展有售

可能总是显现出一种冷静无情的氛围,但如上文所提及,我的作品总是起于肉身终于肉身。《口欲逻辑》还是要 “吃与被吃”的,无论是“絮聒之肠”里低音炮震动的各种医药粉末,还是“控制与命令口香糖”邀请观众来咀嚼与呕吐。在《呼吸分形》和《息息》中,我以人声模拟机器音与鲸鸣,或是我将我的音域进行三个八度的采样,再付诸于一个程序来随机排序;或是我的身体连接一个电解质转化为迷笛信号的接口,从而“身”信号联动“声”信号。在如此混合的现实中,既然无法摆脱耦合,那我自愿深度耦合。

四月的时候,我写了一个研究创作提案(这里翻译自英文):“一方面,XX思辨人类如何能够像水体一样无拘束相互联系,以此扩展西方人文主义的主流观点,即个人主义,性别或文化等受制于单一规范的身份。正如在道教和后人类女性主义文献中都介绍的那样,重新想象我们液化的具身关系是超越生态和政治的。无论是Karen Barad所提及的‘相互产生的内部作用’,还是水类似于道,具有取之不尽用之不竭的属性,流动性的具体体现(the embodiment of fluidity)提供了重新思考二元对立的方法,并抵制等级和霸权意识形态——我们是超个人的身体,是各种生命世界的纠缠体。”简而言之,我从来都以为“界”是暧昧不清的。“无法切割”的界是过去与未来,不是点,不是线,不是面。皆流,皆网,皆频谱。

叶轩《不安之室》(2017),收录于专辑《呼吸分形》(2019)

声画录像:叶轩

在加拿大的居住经验是否影响着你对少数族裔、原住民、自然问题的看法?你的加拿大艺术家朋友们都有着怎样的生活状态?

叶轩:在加拿大的居住经验发生在我20出头到30出头的人生阶段,对我潜移默化的影响一时半会总结不出条理。我可能没有立场归纳大道理大环境,但我也许可以举些实际的例子。

比如,即使在疫情之前,我身边所有的家人和朋友,无论艺术家或是day job中的同事都热爱“种植”,室内的室外的可吃的不可吃的植物或是菌类,等等。我自己家里就看护着二十几种植物,其中有一半是与朋友交换的cutting繁殖而来。我的母亲是位种菜业余爱好者,她的小小菜地种植了十几种蔬菜,从种子开始培育,堆肥也是自己做的。她常传授我有关种植的小知识,教我识别许多路边可吃的野菜。我的同事甚至在办公室里搭建了一个小小的晒葡萄干的架子。隐隐地,我总感觉周围有一种迫切且主动地与自然直接发生关系的氛围,从食物开始。当然,有可能因为吸引法则我只认识会种植的朋友。但想到Tkaronto,我会怀念老叶红烧肉、越南猪血汤、菲律宾海鲜烧烤与早午餐、墨西哥猪皮馅玉米卷、埃塞俄比亚蔬菜盘英杰拉、叙利亚街边小吃、牙买加罗蒂、千里达手撕烤鸡等等等等在我居住过的社区常吃到的夫妻店(mom-and-pop shop)。

比如,我常常因身边朋友的观点与作为而感动。他们让我学习到“去殖民”最本质的一步是微观的,是从个人的观念开始的“去学习”,也就是意识到且划分开“所有不是我主动生发而是受强迫侵略意识的观念”。对于“在中国出生长大/80后/工薪家庭/独生女”——这所有标签身份下的我,有太多太多难以与自己和解的心理暗角,比如羞耻,比如隐忍。但在那里我有支点和support system:“悲伤和消极是可以的。你没有什么可羞耻的。但有些事情不可以就是不可以的。”我学习到什么是“特权 priviledge”,什么是“代际创伤 intergenerational trauma”。我与我大多数的朋友都是因为各种各样原因迁徙来的移民,其中很多朋友与他们的祖父辈因为越南战争、海湾战争、巴以冲突等等等等逃离到这片土地,得到了一个全新生存的机会。我向他们学习到一种坚韧,学习到说“不”的必要与勇气。我学习到要去思考自己的立场与特权,去了解他人的语境,我学习到用更加共情的角度去处理与人的关系。“土地认受 land acknowledgement”是非官方强制,但安省所有的艺术机构或者我身边的文化工作者都会自觉去了解去实行的。在我工作的事业单位,原住民角度的“加拿大”历史是必修的。北美原住民的土地权运动让我学习到,政治的(political)也可以是灵性的(spiritual)。我在那里积累的社交网络聚集了大量教育性质的文献与聚会,让我学习到交叉性的重要,系统与系统之间密不可分的联系。

叶轩《遥感过敏症》(2020)

我身边很多人是真正抱有“社会主义理想”且如此规范自己生活的。比如我的partner与朋友们在毫无资金的情况下志愿创立临时小组,实验一种没有上下级平行式(horizontal)的组织模式,在音乐的教学与创作中加入转型正义的应用。在疫情期间,“黑命攸关”运动,大量无家可归者流落街头,等等等等。为此,我与身处文化艺术领域的朋友们参与了很多的捐款活动筹集到有意义的资金。还有很多艺术家朋友自己失业,但用他们领到的最低工薪成立临时小组,为“被弱势”的群体发声提供帮助,比如encampment support network为流浪者定期捐赠帐篷以及物资、抗议不人道的安置策略,比如社区冰箱,等等等等。

虽然看似比很多移民国家具有更激进政治观念的环境,当然也有负面的影响,当然还有无法解决的问题。比如学院(institution)系统始终顽固。我常遇到矫枉过正的情况,被归类为少数族裔的艺术家,被期待创作身份政治的作品,成为学院用以彰显其政治正确的标签。但即使成效甚微,也要行动,不能停止也不会停止,这像是社群里一个不成文的思潮。

你在厦门、上海、丽江、广州、纽约、多伦多都居住过,并且现在正面临着又一次物理坐标的(被动)迁移,这些迁移是否也一次次地转译着“你”?

叶轩:我默认“离散”即是宇宙之噪的普世存在。在我的个人语境中,离散像一颗洋葱,层与层相互给予养分,构成鲜活的网,自生分形。这其中包裹着身份认同的离散、不同知识领域的实践导致的认知论的离散。身份认同包裹着地理或是精神层面的文化认同的离散,性别认同的离散,诸如此类。在认知论的网络中又可细分。比如,对音乐我实在无法集中注意力,无论原声与或数码,即兴与或作曲,有声与或无声,流派与或没有流派,我都乐意实践——振荡在可名的二分与不可名的频谱里。

叶轩《在此之间()我们振荡》(2018),网基程序截图

叶轩《在此之间()我们振荡》(2018),网基程序截图https://app.pureapparat.us/INBETWEEN()WEOSCILLATE/

我在母亲的故乡,湘北的一个小县城出生。不到一岁时,随父母工作迁徙,乘着绿皮火车经历了两天两夜到达了福建。我的童年是在一个名为肖厝的地方度过的。90年代初,那个地方的具体规划是福建省泉州市惠安县后龙乡。我在小学时没有学过英语,因为没有英语老师愿意在那里长期任教。很难想象,现在的我振荡于双语间,无力锚泊。当地唯一的初中在我小学毕业那年被撤销了。十一岁时我只身去了厦门,出于音乐的特长在鼓浪屿寄宿借读。之后不断地通过教育与工作的机会,才有了迁徙大城市的可能。因此,我一直以为音乐从物质上改变了我的命运轨迹。

自那以后,有十几年的时间我都没有住在家里,与父母分隔两地。为了工作打拼,我的父母也多次各地迁徙,都是待开发的工业郊区。即使是在同一个城镇,从我有记忆开始直到现在,平均两三年因为各种原因(大部分时候被动地)就会搬一次家。那种没有固定住址,没有固定联系方式,没有固定沟通语言(或方言),没有固定熟人或文化所带来的流离感,我从很小的年纪就需要学会化解。

有趣的是,我的每一次迁徙都会触发学习或工作领域的变化。我学过一些看似不相关的事物,从事过一些看似不相关的职业。就好像你以前常说,我总是在“重装系统”。也许是因为物理的位移切割了时间,也暂停了当下与人事物的关系。有些回忆,尤其是遗留在身体里的记忆,变得虚构。这种契机使得刷新的按钮以一个很小的压强就能够重新编译自我认知。

“我”的这张网也于是越来越离散。我很难说我是哪里人,我是做什么的。这样的生活经验,加之我又是一个星盘里游着八条鱼的人,很大程度上决定了我这种拓扑织网式的思考和创作方式。

以上,叶轩《深感三分体》(2019)

以上,叶轩《深感三分体》(2019)聊聊生活,你是一个很恋家的人吗?

叶轩:2018猪年的时候,我为多伦多几个朋友发起的红包募捐计划创作了一系列可穿戴的艺术衍生品,名为HOME IS WHEREVER YOU ARE 家即所在。我并不恋“家”,对我而言“家”的所指随所在变幻,无法执着。

然而,我的确宅。可以说我很恋“屋”。我的宅不迷恋亚文化或是抵触户外,只是对线下或者主动社交的需求非常低。我也是在多伦多封城的16个月期间更为深刻了解到自己这一点的。引用让-吕克·南希的话:“所有此在都是与共存在”,仿佛有一股内部的力量取之不尽,我时常有这样的感受。

叶轩《xi xi 息息》(2019),abC艺术书展有售

黑胶封面艺术:维罗妮克·砂取,萨拉·马斯顿,叶轩

Day job对你而言是否是重要的?

叶轩:Day job对我来说早期很重要的原因还是为了生存。尤其是频繁迁徙,人生地不熟,找到一个当地的day job可以很快地帮助建立起适应新环境的舒适圈。但的确在艺术文化以外的领域工作对我而言非常重要。简单地说,每一个领域都有其思维模式、话语与知识生产的限制。在不同的领域工作是一个“我”与世界切肤交互、实验流态地出入边界的机会。我一直认为“格格不入”是一种很好的品质,我甚至认为“行动”作为噪音noise/glitch是最能够为各个领域贡献的方式。从这个角度来讲,day job是我创作与行动主义的田野。

比如,我一直从事互联网行业。因为时薪制或是朝九晚五的工作,我对资本机器对劳动力的剥削对社会阶层固化的体会是转化为肌肉记忆的,而不是一种浪漫式的想象。我用以创作的编码技能是长期在互联网行业的工作中自学积累的。我有机会接触到的思考方式与系统架构是实际应用在每日生活中的界面或软件中的。“编码”或者说“系统设计”与“使用软件”是有差异的。我用媒介为技术本身,而不是作为表征的、艺术的媒介;又比如,我还从事教育的工作,无论是星星点点做科技普及,或是现在全职做大众传播的教育。如前文提及的生活经验,我对教育的力量是有信仰的。尤其在中国的语境下,我认为教育可能是为数不多能够真正穿刺现实的行动。诸如此类,这些经验体会是我如果只有单一身份从事单一领域而无法获得的,也是对我个人而言重要的。

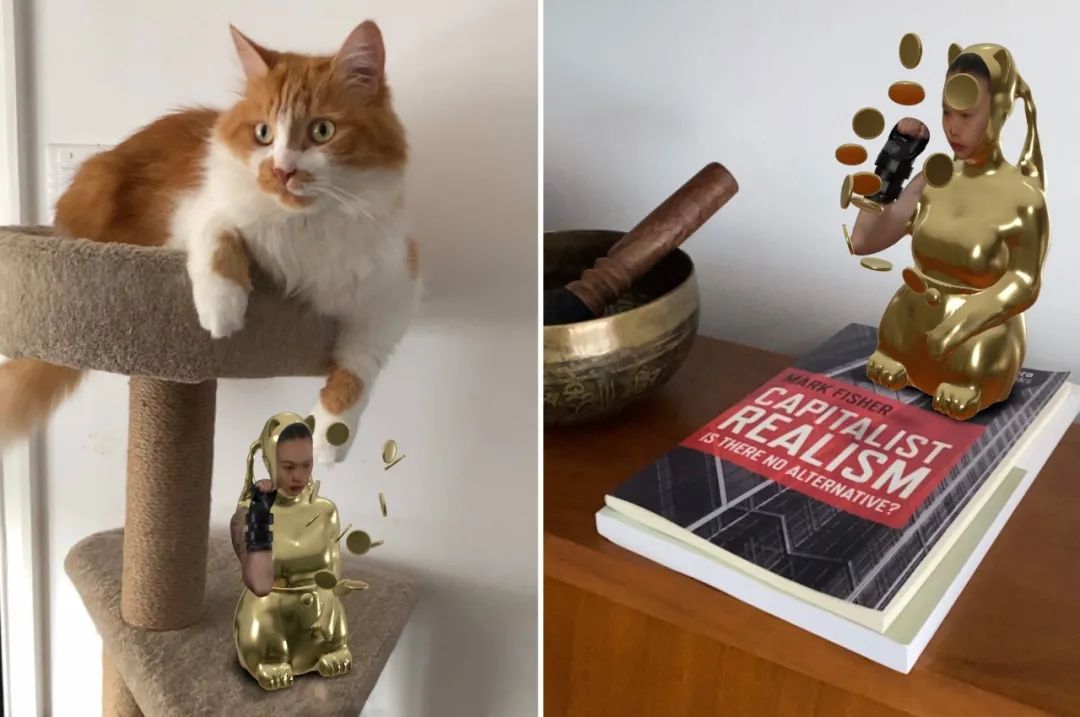

叶轩《Maneki-X》(2021),增强现实雕塑

叶轩《Maneki-X》(2021),增强现实雕塑 叶轩《Maneki-X》隔离篇 (2021),增强现实雕塑

叶轩《Maneki-X》隔离篇 (2021),增强现实雕塑其实,我身边有很多朋友是这样工作生活的,用作为艺术家所汲取的周到关怀的思维去影响着他们所工作的其他领域,反之亦然。比如我有一个很好的音乐人与诗人朋友,她的day job是园丁,她的歌词里充满了对自然关怀细小的智慧。比如我有好些所谓“艺术科技交叉点”的朋友都是互联网从业者。有人建立“普遍最低工薪”(UBI)的区块链;有人在一个初创公司的周会进行交叉性女性主义(intersectional feminism)的普及,这可能就会改变一款app的形态,通过用户流而发散推广到根本不会有机会接触到这样思考的人群。

另一方面,艺术创作也是每日的实践,day job。很可惜地,也是会被视为剩余价值的劳动,但是值得换取资本的工作。

在这个看似愈发封闭、愈发充满张力的混合现实世界中,迁移是必要的吗?如果将迁移者看作一个时空通道,你是否看到了更多存在于人类文明内部和不同文明之间的,不可化解的结构性问题?迁移带来了更多的困惑,还是这也促使你更加懂得如何使用媒介进行交流?

叶轩:我无法陈述一种非黑即白的体验,比如我不能说我受益于迁徙,或者迁徙是某种必要的途径。的确迁徙所带来的困惑与撕裂,需要大量情绪劳力来和解。这何尝不是一种驯化,抑或是共谋?多数人的物理迁徙可能不是主动的,还有多数人可能根本没有物料与资本去迁徙。“迁徙”始终是地缘政治的。尤其当下“后”疫情奇点阴谋,且各地战乱灾害四起,“能够迁徙”是一种特权。过去的我可能被迫迁徙,现在的我成为了“能够迁徙”的群体之一。我承认、珍惜、且告诫自己不要挥霍我享有的特权。我倾向于看到存在于不同人类文明间古今的无限联通。我愿意相信人的自发能动性与不可压迫的创造力。

作为海边长大的人,现在又要回到海边,是什么心情?

叶轩:去年疫情缓和的间隙,我几次造访尼日加拉大瀑布。面对令人屏息的庞然声响栩栩如生,我体内多年积累的对亚热带季风气候的怀念即刻与水—与水——与水联结。我咒语般地埋下了一个感言——“I MUST GO (BACK) TO THE SEA”。现在能回到海边,是发愿得到了回应。得还愿,这是我现在的强烈感受。

叶轩《所有明日的海洋》(2019 - 2020)

在(发送+接收) 声音艺术节的音画即兴表演,温尼伯,加拿大

全文所有图像、录像及音频由叶轩提供,致谢叶轩

叶轩 音乐-设计-互联网-艺术-教育实践者,现生活于珠三角与多伦多(Tkaronto)。佢的作品在不同的存在与创作模式间转译,合成语言、代码、声音、身体、图像、数据、光和时间。与超个人能动性(互联网、机器智能、电力电路、非人生命体等等)耦合,在感官系统中制噪实验意指生成与系统构筑。

叶轩 音乐-设计-互联网-艺术-教育实践者,现生活于珠三角与多伦多(Tkaronto)。佢的作品在不同的存在与创作模式间转译,合成语言、代码、声音、身体、图像、数据、光和时间。与超个人能动性(互联网、机器智能、电力电路、非人生命体等等)耦合,在感官系统中制噪实验意指生成与系统构筑。 张文心 我将自己视为土地测量师。我制作的地图不仅是风景和奇观的再现,它还描绘着另一种地形,来自塑造着物质及精神世界的人类心智。我使用图像,写作,以及音景作为制图工具。这些地图富含孔洞,它欢迎观者从日常的平面上掉落、进入阈限时空。通过在物理与精神世界中的不断移动,地图在观者的感知中渐次叠加,它们糅合成倾泻而下的瀑布,抑或不断攀升的篝火,成为连通技术与魔法的媒介。

张文心 我将自己视为土地测量师。我制作的地图不仅是风景和奇观的再现,它还描绘着另一种地形,来自塑造着物质及精神世界的人类心智。我使用图像,写作,以及音景作为制图工具。这些地图富含孔洞,它欢迎观者从日常的平面上掉落、进入阈限时空。通过在物理与精神世界中的不断移动,地图在观者的感知中渐次叠加,它们糅合成倾泻而下的瀑布,抑或不断攀升的篝火,成为连通技术与魔法的媒介。编辑|杨怡莹

假杂志欢迎艺术和文字创作者的艺术批评及文学写作,投稿请发至邮箱yangyiying@jiazazhi.com,一经录用发表,即予稿酬。

《 假杂志 》

《 假杂志 》关心以图片和影像为媒介的创作者及其关心的世界

并致力于以上内容在不同介质上的呈现

/杂志/出版/书店/图书馆/展览/

以实践表立场,示在场

?关注假书店公众号得更多优惠消息?

原标题:《张文心:屿叶轩礁谈/交感室》

阅读原文

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |

已有条评论,欢迎点评!