纪实 | 还我河山: 86年前的泪水和掌声逼走了天津日军司令官丨-V

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |

原创 天津广播 天津广播

1931年“九·一八”事变后,由于东三省沦陷,热河也沦陷,北平、天津因此就成为同日本对峙的前线。其中,天津阴云密布,经历了土肥原贤二劫持溥仪、天津便衣队暴乱、《塘沽协定》签订等事变,天津已成为一座危城。

天津海光寺兵营是日本中国驻屯军司令部,野心勃勃的52岁的司令官梅津美治郎,刚刚晋升为中将。天津军政当局当时执行中央政府的不抵抗政策,一味妥协退让。但抗日救亡运动此时正不可遏制地在群众中高涨。

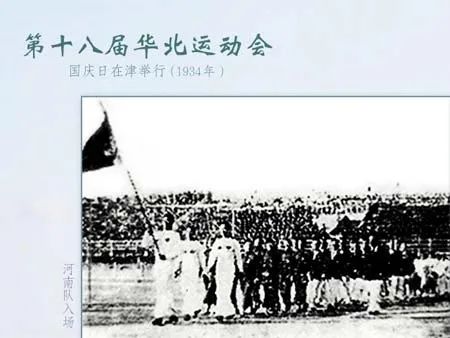

1934年10月10日,天津迎来了第十八届华北运动会的召开。运动会上,南开大学打出的旗语逼退了不可一世的日本中国驻屯军司令官梅津美治郎,这是怎样一段应该铭记的故事?天津广播为大家重温这段历史,纪念抗战胜利75周年。

不单纯的华北运动会

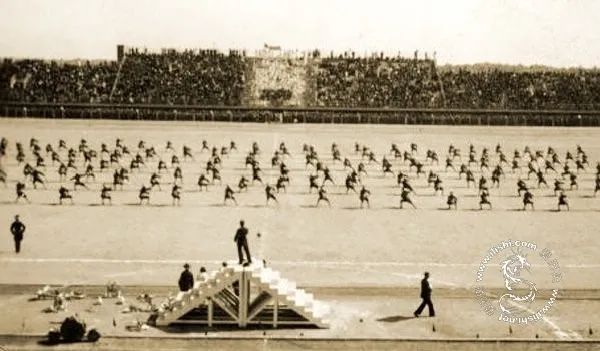

1934年10月10日,正值金秋的天津晴空万里,白云朵朵,位于北站外刚刚落成的河北体育场(当时天津为河北省会)第一次迎来满场的观众,体育场里人声鼎沸,象征着第十八届华北运动会的十八级台阶的看台上座无虚席。天津市民踊跃花钱购票,就是为了支持这一届特殊的运动会。

河北体育场落成典礼和第十八届华北运动会开幕式同时举行。河北、察哈尔、绥远、山西、河南、山东、陕西、辽宁、吉林、黑龙江、热河等11个省,北平、青岛两市,以及哈尔滨特别区全都组队参赛,而其中辽宁、吉林、黑龙江、热河四省已经是沦陷区,那里已经是日本人统治了,那么,这四个省的代表队是怎样来到天津参加运动会的呢?中国近现代史史料学学会理事周醉天用一首耳熟能详的歌——《松花江上》的歌词解开了答案:

“

九一八,九一八,从那个悲惨的时候,脱离了我的家乡,抛弃那无尽的宝藏,流浪!流浪!整日夹在关内,流浪!哪年,哪月,才能够回到我那可爱的故乡……

就是其中的那一句——“流浪!流浪!整日夹在关内,流浪!”就是在1934年这个年代,因为“九·一八”事变而使得大批的爱国志士,宁死不当亡国奴的仁人志士,流亡到了关内,流亡在北平、天津。这些流浪的人,无家可归的人,有家不能回的人,当他们知道这一届运动会还要如期举行的时候,他们决定代表东北参加。

华北运动会,是在中国近当代史、中国教育史、中国体育史上都具有重要影响的运动会。1913年,北京基督教青年会、清华学校体育部主任舒美甘博士和南开学校校长张伯苓先生等教育界人士开始筹备华北运动会,1913年5月,在北京天坛举办了第一届华北运动会。随后,一年举办一届,在天津、北京、青岛等地轮流召开,1933年7月,第十七届华北运动会在青岛市举行,决定第十八届华北运动会将在河北省天津市举行。时间就定在了1934年“双十节”。

可是,当时的天津还没有一座正式的大型体育场,天津地方史学者张显明先生说,当时在天津只有民园体育场和新华路体育场,可这两座体育场都坐落在英租界,华北运动会到英租界举办会有诸多不便,甚至连升国旗都要向英租界当局申请,所以,当时的河北省政府主席于学忠决定,拨款新建一座体育场。这座新体育场的位置就选在了河北新区、交通便利的天津新车站附近,也就是天津人十分熟悉的北站体育场。

前些年,有很多热心市民都发现体育场旧址外墙上镶嵌着三通纪念碑,即工程建设碑以及于学忠分别撰文的奠基碑、场记碑。2011年老体育场拆迁的时候,张显明先生曾到现场记录下几通奠基石碑的碑文:

“

河北省体育场建筑于天津市第五区,地当宁园之东,方三百余亩,中为田赛场,形椭圆,南北290公尺,东西130公尺,环田赛场辟跑道,长500公尺,宽11公尺,跑道外筑看台,周围长2020公尺,宽20余公尺,台斜上为登道十五,以钢骨水泥围之,可容观众3万余人……北站体育场,中华民国23年5月16日,于学忠奠基。

北站体育场于1934年9月竣工,它的规模之宏大、设备之先进,在当时的国内甚至亚洲都是堪称顶级的。

“

北站体育场的设计师是关颂声,也就是毕业于麻省理工学院曾设计天津百货大楼旧楼的著名设计师。这个体育场当时可以说是天津市最好的体育场。因为(19)30年代时候,天津的英租界两个体育场的看台还大部分都是木结构的,而北站体育场全部都是钢筋水泥的,可容纳3万余名观众,有足球场、棒球场、篮球场、排球场、网球场,还有休息室和浴室,场内还有最先进的无线电播音和电报设备。

1934年,华北运动会大会总干事袁敦礼在职员裁判联席会议上曾报告:“本会于去年十月十一日,即起始筹备,经费原定二十万元,厥后竟增至四十万五千元,在今日河北天津经济困窘之下,当局尚肯糜此巨款,诚属热心提倡体育。”其实,这次运动会无论从哪方面看,已经不是单纯的民间体育团体的活动了,而是政府在如何政治不振、民气低迷的特殊背景下,以文体活动凝聚人心、提振士气的政府行为,也有着彰显抗日决心,宣泄军民抗日情绪的一次活动。

穿着丧服走进体育场

人们期盼的时刻终于到了,1934年10月10日,伴随着军乐队雄壮的进行曲,运动员入场了,全场响起了雷鸣般的掌声。南京政府统治下的中国,实在是太压抑了,所以,当运动员整齐的队列,昂着扬起的头,健步出现在人们视线中的时候,人们情感的闸门终于崩开,欢呼声勃然而发。突然间,令人意想不到的场景出现了。广播中报告了东北代表队出场,当辽宁、吉林、黑龙江、热河、察哈尔依次出场的时候,人们惊奇地发现,东北运动员居然是穿着丧服走进体育场。

什么是丧服?就是白上衣、黑裤子。

中国现代史学会会员井振武先生在写作《华北之殇》这本书的过程中,查阅相关史料时对于这一幕印象深刻,他说:

“

东北的运动员一律穿着白上衣、黑裤子走进体育场,出现在观众的面前。整个体育场所有的观众被这样的场面震撼了,顿时全场无声,几秒钟之后,全场爆发了更大的更热烈的掌声。看台上的人们哭了,看着这些无家可归的、有家不能回的孩子们,流浪在关内的孩子们,人们的心被刺痛了,泪水止不住地任意流淌,人们流着泪、鼓着掌。

那些个流浪的、穿着丧服的东北孩子们,他们通过华北运动会告诉华北,告诉全国,不要忘了东北那一片富饶的白山黑水,那是我们的家乡;不要忘了东北人民,他们还依然生活在日本人的统治之下,屈辱地在铁蹄之下劳作。

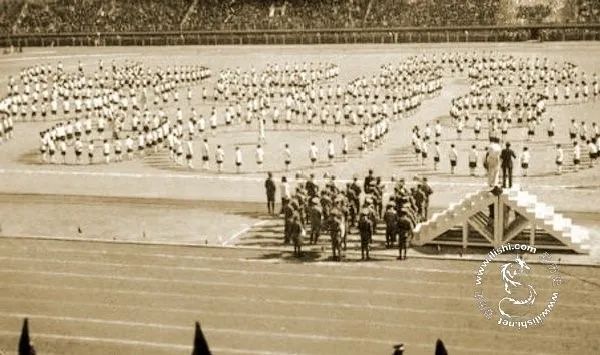

南开学子让全场再次沸腾

然而,还有更加出乎预料的,正当东北运动员出场,人们流着泪,鼓着掌的时候,主席台正对面的看台上,为了这届华北运动会专门成立的南开啦啦队的900名南开学子组成的旗语方阵,在认真排练了一个月之久,以紫色和白色的旗子,准确无误地打出了一个巨大的标语,上面形成四个大字——勿忘国耻,全场报以最热烈的掌声。东北代表队运动员一边走一边流着眼泪,紧接着,旗语方阵又伴随着军乐队的乐曲变换了旗语的内容,又一组旗语被展示出来,上面是什么字呢?是气魄宏伟的四个大字——“还我河山”。又一个高潮,全场观众的手掌都被拍红了。

这一幕,令1922年出生的张文采老人铭记一生。1934年,在东门里弥勒庵小学上六年级的张文采,作为表演和参赛队员参加了第十八届华北运动会,她曾在天津广播电视台新闻广播《话说天津卫》节目中回忆了当天的情景:

“

运动会那天,我们怀着兴奋的心情参加了,那天阳光灿烂,天气非常好。进入体育场后,两侧都是看台,上面有啦啦队,都说是南开学生组成的,其中一个人外号叫“海怪”,他很出风头。参加运动会的学生呢,都要围场转一周,转到啦啦队的前面呢,啦啦队很助兴地说一些鼓励的话,尤其是东北流亡的学生,穿着白衣裳和黑衣裳组成的(队伍),(啦啦队)就喊着口号“勿忘国耻,勿忘国耻”,东北学生就举手致意。随后,我们参加了舞蹈表演,我也在其中,我们舞蹈的名字叫“乘风破浪”。

南开中学1937届校友马桂官就是当时南开啦啦队的成员,老人曾回忆说,“海怪”就是南开中学1932班的学长严仁颖,他是南开校父严范孙之孙,他在运动会一个月前筹组了南开“啦啦队”,有二百七十余名同学参加。

他们利用每天午饭后休息的一个小时,先演练助兴口号,例如:“嘶—嘭,吧!河北,河北,河北!”(那时天津为河北省省会,故代表河北体育代表团)。同时学唱《啦啦队歌》,此歌采用当时民歌《好大的西北风》原曲,配以新歌词,其中写到:“众青年精神焕发,时时不忘山河碎。北方健儿齐努力,收复失地靠自己,大家同心来奋斗!”随着不同省市代表队的入场,还会变更相应的鼓动歌词。

另一主要项目是组字演习。大会开幕后,全体队员一律上身穿白色套头式运动绒衣(叫做Pull Over),下身着白色长裤,女队员穿紫色长衫,环坐于男队员两侧。全体整齐地坐在面向主席台对面的看台上,利用台阶排成一个斜面,反复齐唱《啦啦队歌》。

当各省市代表团列队入场,此时总指挥“海怪”就发出口令,先喊“毋”,大家也齐声高喊“毋”,同时旗阵显现出“毋”字,“海怪”再喊“忘”字,大家也齐声高喊“忘”, 旗阵也换成“忘”字。这样依次呼喊和显示“毋忘国耻”“毋忘东北”等口号,全场立即沸腾了。

随着彩旗的变幻,南开啦啦队发出铿锵有力的喊声:

“

华北会,十八届,锻炼好身体,休把别人赖,收复失地在关外,收复失地在关外;

十八届,华北会,大刀带长枪,熊腰又虎背,敌人见我往后退,敌人见我往后退。

当东北和察哈尔运动员通过主席台的时候,南开啦啦队一齐高呼:

“

练习勤,功夫真,东北选手全有根,功夫真,资格深,收复失地靠咱们;察哈尔,有长城,城里城外学英雄,要守长城一万里,全凭你们众英雄。

为什么南开人这么“敢”?

南开的学生们为何在运动会开幕式上有如此行为?天津档案馆调研员杨仲达认为这是因为南开是一所具有爱国传统的学校。

1908年7月10日,南开校父严修在南开中学第一届学生毕业训词中就提出了“勿志为达官贵人,而志为爱国志士”的殷切期望,并指出这是南开设立的宗旨所在。校长张伯苓曾说,南开学校因国难而产生,办学目的就是育才救国。

1928年,张伯苓在主持制定的《南开大学发展方案》中又指出:“吾人为新南开所抱定之志愿,不外‘知中国’‘服务中国’二语”。

1931年九一八事变后,张伯苓要求南开学生把此次国耻“铭诸心坎,以为一生言行之本,抱永志不忘、至死不腐之志”。师生们随后组成了以张伯苓为主席的国难急救会,并决定立即加入天津中等以上学校抗日救国会,以实际行动支持抗战前线。”

1931年秋,《东北地理教本》正式问世并作为当时南开大学、中学、女中、小学通用必读的教科书。为编撰此书,从1927年到1929年间,老校长张伯苓带领或组织南开师生在东北至少进行了4次大规模实地考察,搜集整理大量第一手资料。张伯苓亲眼看到日本人‘经营满蒙之精进与野心’,受到很大震动,感慨‘不到东北,不知中国之博大;不到东北,不知中国之危机!’”

南开大学前校长龚克表示:“这本书的独特之处,是在地理知识中蕴含了当年南开人强烈的爱国心和社会责任感,力透纸背!正是这种社会责任感,将相对稳定的地理与激烈动荡的时政结合起来,让这本书充溢着明烈的时代感。”

严修(左)张伯苓(右)

正是有了这样的背景,才有了南开啦啦队在第十八届华北运动会开幕式上那样的表演。

让民众出了一口恶气

当时,会场上的愤怒与激情,刺痛了被邀参加开幕式的一个日本人——梅津美治郎。没错,就是那个后来逼迫何应钦签署臭名昭著的《何梅协定》致使我华北落入敌手,对中国老百姓进行血腥的“三光”政策,还在东北秘密建立“七三一”细菌部队的日本陆军最后一个参谋总长。

一些历史学家对他的评价是:个子不高,表面上态度和蔼,给人以谦恭文雅的感觉。但此人事实上表里不一,着实人面兽心。如不着军装,绝大多数人都想不到他就是统帅着百万侵华日军的大将司令官。

梅津美治郎在东北成立了伪满洲国,使得日军控制了我国东北以后,就调任日本驻天津的驻屯军司令。当时的日本在中国屯军兵力有限,不能与中国军队发生正面冲突,梅津美治郎的主要任务就是谋略,这次他是受邀参加第十八届华北运动会的,针对会场上出现的种种抗日行为,他气势汹汹地向张伯苓提出抗议,张伯苓据理力争:“中国人在自己的国土上进行爱国运动,这是学生们的自由,外国人无权干涉。”尴尬无措的梅津愤而退席,立刻向天津市政府交涉司提出严重抗议。

转天,日本驻华大使馆向南京外交部提出抗议。抗议的结果是南京政府让张伯苓约束他的学生,不要有轨外的行动。张伯苓只好应付上头的指令,他把学生领袖们找来“训诫”。

张伯苓是怎么训诫他的学生的呢?他板着脸,但是目光中却饱含了对学生的爱。他大声地、夸张地开始了他的“训诫”。

他第一句话说:“你们讨厌。”学生们愣了一下,表情也严峻起来。

紧接着,张伯苓第二句话却说:“你们讨厌得好。”学生们表情转为笑脸,鼓起掌来。

没想到张伯苓还有第三句话,是这么说的:“下回还那么讨厌。”“要更巧妙地讨厌。”学生们迸发了开心的大笑,手舞足蹈,开怀大笑。

这届提振了士气民心的华北运动会也在当时的天津引起民众和社会各界的广泛关注。各大商场在大胡同、金钢桥、大经路等繁华地区特别扎上了彩色的牌坊,挂满了彩色的电灯,上面有大字的标语——“欢迎参加第十八届华北运动会各省市选手代表”。

第十八届华北运动会落下帷幕后,华北局势日趋紧张,随着七七事变的爆发,平津沦陷、华北大部分陷于战火,第十九届华北运动会最终流产,华北运动会的历史就此终结。毕竟,国家尚且不保的时候,一个运动会是救不了国的。中国近代史史料学会理事周醉天是这样评价第十八届华北运动会的:

“

南京政府成立以来,一直是救国不作为,在走向亡国之前,在天津有这么一次运动会,人民把他们的救国诉求赋予了它,赋予了体育。它给整个天津市的市容市貌及民生风气带来了刺激作用,这对于鼓励国难中的民众,奋起救国是不可或缺的精神动力。在日军的紧逼之下,在南京政府的窝囊政策之下,民众直接表达抗日诉求,出了一口恶气,是这一届运动会最伟大的意义。

撰文 | 刘哲

原标题:《纪实 | 还我河山: 86年前的泪水和掌声逼走了天津日军司令官》

阅读原文

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |

已有条评论,欢迎点评!