“狂”了一辈子的许渊冲,说自己仅是沙子中的一粒

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |

原创 毒Sir Sir电影

其一,神舟十二号成功发射。

其二,我国著名文学翻译家许渊冲去世,享年100周岁。

如果说航天是向外探索,那翻译就是向内探索。

如果说航天是向外探索,那翻译就是向内探索。在我们向外探索的同时,许渊冲老先生,代表的是我们如何向内探索美的世界。

这位美的使者离去。

我们能做的,只是踏着他的脚印,去瞥见一眼超然物外的风景。

01

01许渊冲是谁?

文学翻译家,北大教授。

钱钟书的学生,杨振宁的同学,俞敏洪的老师。

1958年,许渊冲就已经能中英法三语互译,语言造诣全世界也无人能出其右。

许渊冲从事翻译工作逾60年,各类著作共计160余本。

许渊冲从事翻译工作逾60年,各类著作共计160余本。他把中文诗词翻译成英法文,代表作品包括但不限于:《老子》《诗经》《楚辞》《唐诗》《宋词》《西厢记》《毛泽东诗选》……

他把英法文学里最好的一批作品都翻译成了中文,代表作有:《红与黑》《追忆似水年华》《罗曼·罗兰选集》《巴尔扎克选集》《莎士比亚全集》……

翻译,用翻译创造、传递美,用翻译搭建不同文化间交流的桥梁,他用一辈子干了这一件事。

一位诺贝尔评委评价他翻译的中国诗词为“伟大的中国传统文化的样本”。

2010年,许渊冲获中国翻译文化终身成就奖。

2014年,许渊冲再获“北极光”杰出文学翻译奖——这是国际翻译界的最高奖项,他也是首位获此殊荣的亚洲翻译家。

专业上,他“狂”了一辈子。

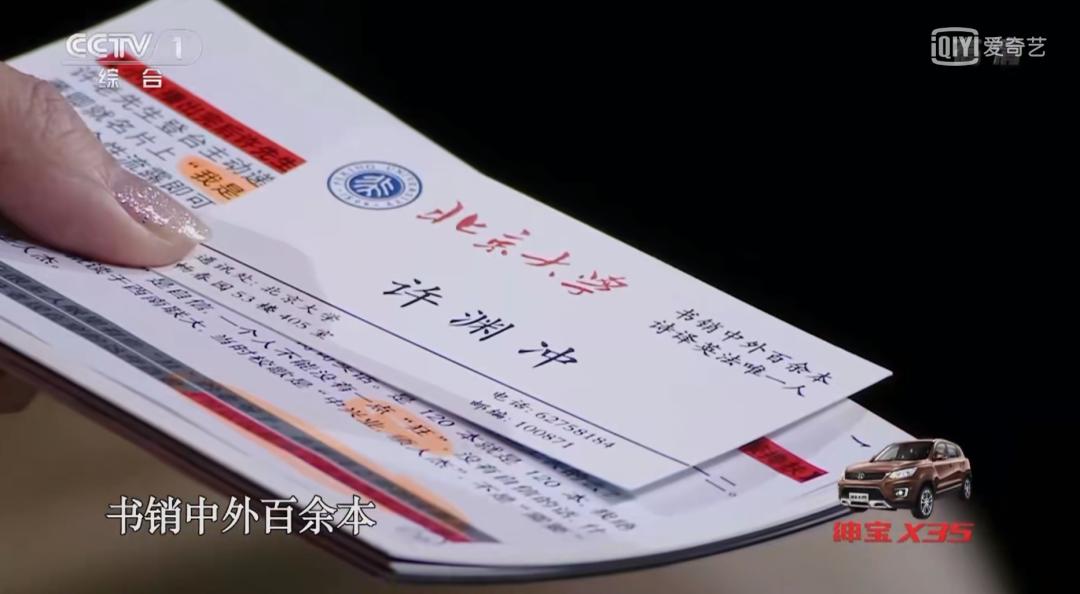

专业上,他“狂”了一辈子。用他自己的话说就是:“书销中外百余本,诗译英法唯一人。”

这句话被他印到名片上,见谁都给一张。

别人担心,这样写会不会显得太狂了?许渊冲笑道,这是事实嘛。

别人担心,这样写会不会显得太狂了?许渊冲笑道,这是事实嘛。许渊冲在翻译上一直是少数派,别人翻译都求“真”,他不,他求“美”。

他以美为翻译的第一原则,认为翻译要“借尸还魂”,无须拘泥于原文,应“发挥译语优势,战胜原文”,他说自己的翻译是“不忠实的美人”。

《红与黑》结尾,几乎所有版本都译作“她死了”,许渊冲却要译为“魂归离恨天”。

业内曾邀请读者为《红与黑》的各版翻译投票,许渊冲的译本得了0票。

他和其他专家为此发生了激烈的论战,但他毫不妥协,坚持自己的译法,认为自己的译法“用心良苦”,让原文更美了。

1957年,35岁的杨振宁拿到了诺贝尔物理学奖。

昔日的同窗好友俨然是物理学界的世界第一,许渊冲觉得自己也差不多,称得上翻译界的世界第一。

因为当时他已经完成了四本书,中译英,中译法,英译中,法译中,各一本。

然而许渊冲却没有得到任何奖项上的肯定,他对此颇有不平。

多年后,在他拿到“北极光奖”之后,许渊冲任职多年的北大才给了他一个荣誉。

在许渊冲眼中,北大就和没眼光画上了等号。

虽然“狂”到了这个份上,许渊冲仍然“狂而不妄”。

虽然“狂”到了这个份上,许渊冲仍然“狂而不妄”。大学时,杨振宁不仅理科成绩碾压他,连文科成绩都比他好。

一次英语考试,杨振宁80分,许渊冲79分,一分之差。

他一面说着不服气,但话锋一转,又承认自己确实不如杨振宁。

他一面说着不服气,但话锋一转,又承认自己确实不如杨振宁。嘴上,他说着自己是翻译界的“唯一人”,但在心里,他也意识到自己只是“沙子中的一粒”。

总结起来,他的座右铭就是他家里墙上的那副对联:“自豪使人进步,自卑使人落后。”

总结起来,他的座右铭就是他家里墙上的那副对联:“自豪使人进步,自卑使人落后。”自豪,但不自负。

狂傲,但不狂妄。

02

许渊冲,其名出自陆机的一句诗:茂德渊冲,天姿玉裕。

“渊冲”取渊深冲淡之意。渊深,意为渊博、深厚。冲淡,意为冲和、淡泊。

许渊冲,人如其名。

先说“渊”(渊博)——

1921年,许渊冲出生于江西一个书香门第。

他母亲是当地唯一的女子职业学校的学生,也是那个时代的文艺女青年,善花鸟画,给了许渊冲最初的美学启蒙。

他表叔熊式一也是翻译家,曾把戏曲《王宝钏》译介到英国,引发轰动。这给他日后的道路埋下了一粒种子。

许渊冲从小熟读中国古典著作,中文基础扎实。上了中学,发现学英语很容易,逐渐对外语产生了浓厚的兴趣。

进了西南联大外语学院,许渊冲语言天赋尽显(开始开挂),英语、法语、俄语学到后来都基本满分。

抗战期间,他应征进了飞虎队。

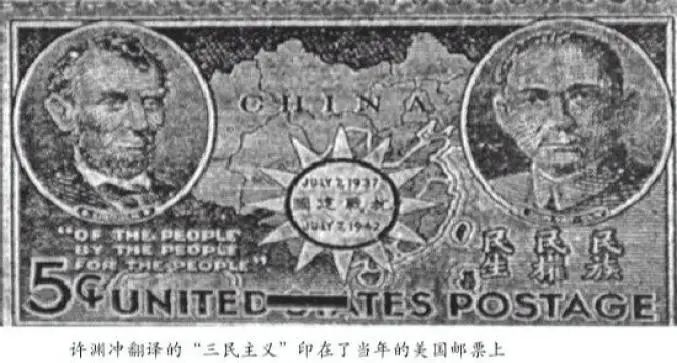

抗战期间,他应征进了飞虎队。在欢迎美军上校陈纳德时,有同学将孙中山的“三民主义(民族、民权、民生)”直译成了“nationality, people's sovereignty, people's livelihood”。

陈纳德听懵了。

这时许渊冲站出来,用林肯的话给了一个新翻译:“of the people, by the people, for the people.”

许渊冲一战成名。

许渊冲一战成名。许渊冲译诗,既追寻形式美,又要求音韵美,还力求神韵无损。

用杨振宁的话说,这是一项几乎不可能完成的任务。

但许渊冲从不生畏。

△ 杨振宁与许渊冲1997年合影

△ 杨振宁与许渊冲1997年合影比如说,原诗词运用了比喻、拟人、排比的修辞手法, 翻译后的诗词也必须在修辞上一一对应。

拿破仑在被流放时,说过一句话:“Able was I ere I saw Elba。”

意思是:在看到厄尔巴岛之前,我无所不能。

怎么译?

有人说:不到黄河心不死。还有人说:不见棺材不落泪。

但这句话妙就妙在它正读、反读都是一句话。

许渊冲给的翻译是:不到俄岛我不倒!

这就是许渊冲在美学上的完美主义。

也正是由于他在每种语言上的造诣都足够深厚,他才可以做到这种程度的句句皆求完美,绝不妥协。

说完“渊”,再说“冲”(淡泊)——

2017年,在上了央视的《朗读者》之后,许渊冲才渐渐为大众熟知。

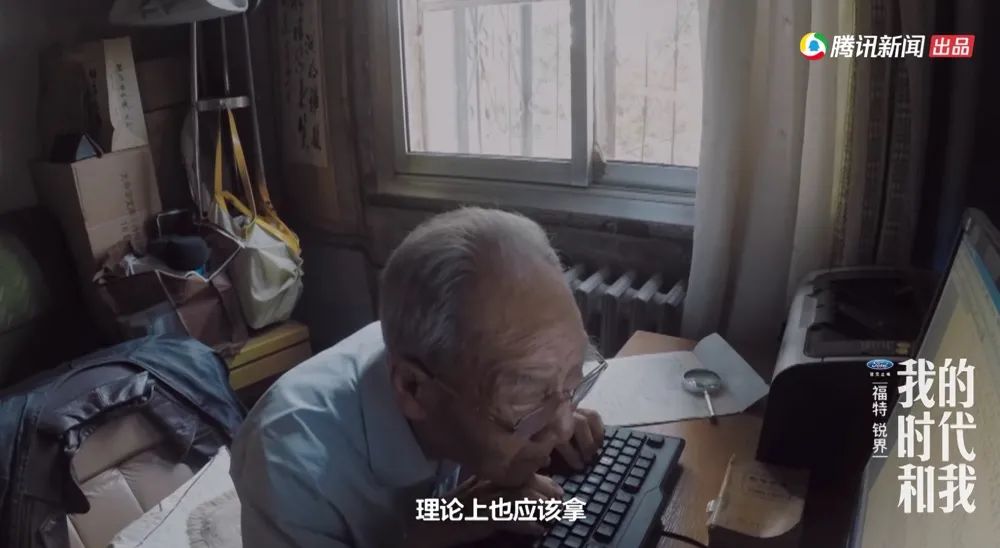

但和节目里,他坐在金碧辉煌的演播厅中形成巨大反差的是,许渊冲的家只是一间70平米的“老破小”,屋内陈旧、昏暗、逼仄。

他和妻子照君一人一间卧室,他们在这里住了近40年。

他和妻子照君一人一间卧室,他们在这里住了近40年。除了基本的家具,最多的就是书和稿件,没有其他多余的东西。

许渊冲平时生活极为简朴,只要有饭吃、有床睡、有活干,别无他求。

平时他就骑骑车,看看报,会会客,其他时间都用来读书、翻译。

俞敏洪提出帮他搬到大房子里去住,他拒绝了,理由很简单:书太多,搬起来太麻烦,搬完之后不好找,更麻烦。

过去这些年里,许渊冲跟出版社签了一堆版权合同,但都签得稀里糊涂。

合同跟谁签的?不知道。

稿费怎么算的?不知道。

报酬给了多少?不知道。

全然不知,当然是因为除了翻译,其他的他都不懂,但更重要的原因是,他不在乎。

他在乎的只是翻译本身,只要能帮他出书,传播翻译之美、文学之美,签份合同算个啥?

“冲”是多音字,上面说的是冲(chōng),接下来说冲(chòng)。

许渊冲有个绰号,“许大炮”,他是典型的“心有坦荡,口无遮拦”。

《哈姆雷特》有句著名的“to be or not to be”,朱生豪的翻译“生存还是毁灭”是最受大众认可的译法。

但许渊冲说这是乱译,译错了。

他说:一个人哪有生存灭亡的问题?

他说:一个人哪有生存灭亡的问题?所以正确的翻译应该是:“要不要这样过日子?”

但他却忘了,他自己就是主张超脱原文的。

这其实也是他孩子气的一面的表现。

许渊冲和人争归争、吵归吵,但从不放在心上。

甚至是在文革期间被批斗了,一样如此。

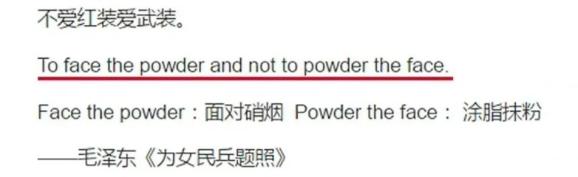

毛泽东有句诗:不爱红装爱武装。

当时官方认可的翻译是:Who love battle array instead of gay attire in show.

但许渊冲就站出来说,不对,这样翻丢了原诗的韵味,不美,应该是:To face the powder and not to powder the face.

既保留了原诗重复的修辞,又用到了“face”、“powder”的双关意,堪称绝妙。

既保留了原诗重复的修辞,又用到了“face”、“powder”的双关意,堪称绝妙。可他的学生不管这些,只管把许渊冲抓起来批斗,抽了他100鞭子。

许渊冲不像傅雷那样刚烈,他当场就认了错。

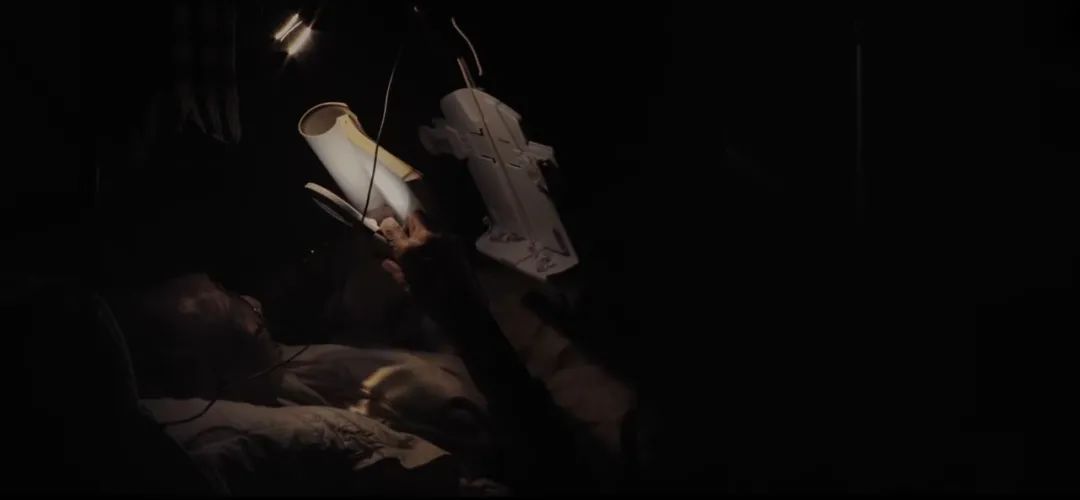

回家屁股疼得不能坐,妻子给他拿了救生圈垫着坐,然后接着在小灯下继续做翻译。

03

即使100岁了,许渊冲依然是个赤子。

他人生中翻译的第一首诗,是林徽因写给徐志摩的《别丢掉》。

翻它是为了追求当时西南联大的校花,那时他18岁。

而当他96岁,白发苍苍地坐在《朗读者》的演播厅谈到这首诗的动情之处时,他还是热泪盈眶。

他心思单纯,没有过多的彷徨和挣扎,更没有其他大师们在哲学上的思辨和困惑。

他心思单纯,没有过多的彷徨和挣扎,更没有其他大师们在哲学上的思辨和困惑。比如他对自己要做什么从不迷惘。

20岁的时候,他就决定了要从事翻译工作,他在日记里写道:“大约翻译真是我的优势,我应该做创造美的工作。”

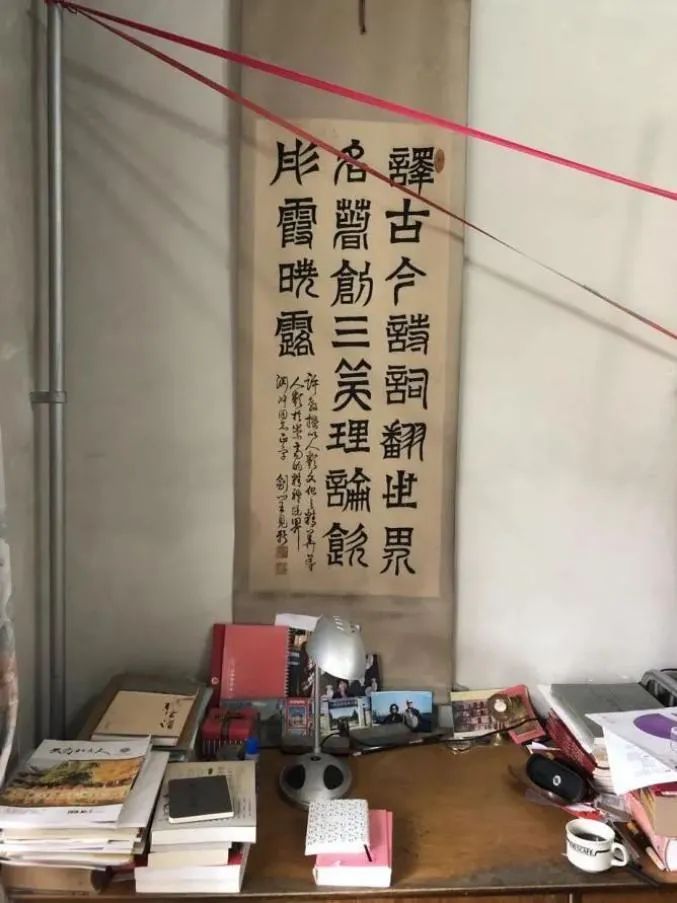

他的书桌前也写着:“译古今诗词,翻世界名著,创三美理论,饮彤霞晓露。”

你应该还记得Sir前面提过,他当初上大学的时候,英语、法语、俄语都是顶尖,那他为什么没有选择做俄语翻译呢?

你应该还记得Sir前面提过,他当初上大学的时候,英语、法语、俄语都是顶尖,那他为什么没有选择做俄语翻译呢?原因一样很简单:因为吃饱饭看俄语文学太累,而学法语也是因为它跟英语太像了。

这一句话其实就点透了他做学问的根本态度。

这一句话其实就点透了他做学问的根本态度。和很多人先入为主的想象有别。

虽然生活清苦简单,但许渊冲从不是个学术上的苦行僧。

他做翻译从来都是兴致使然,为了获得最单纯的快乐和美的享受。

他也无心思考人生的终极意义,也不怀疑自己的工作本身的价值,让他纠结的只是我该用这个词,还是那个词。

他也无心思考人生的终极意义,也不怀疑自己的工作本身的价值,让他纠结的只是我该用这个词,还是那个词。“美”的存在对他来说是确定的,人活一世应该向美而生这件事对他来说也是确凿的。

他只管翻译,只管嗅寻着美一步一步往前走。

三年前,他在公园散步,摔骨折了。

躺在医院的病床上,回忆起那一晚的月光如水,他说的还是:这一跤摔得还挺美。

正是因为他的这般“痴”,他才能“择一事,终一生”。

正是因为他的这般“痴”,他才能“择一事,终一生”。当你以为他孤独寂寞时,其实他沉浸在自己的世界里快乐极了。

文学之美、语言之美、翻译之美带来的极致享受,才是他100岁了,还每天笔耕不辍的源动力。

他译著这160本书,不是为了成为所谓的“翻译界泰斗”,不是想超越谁,他走到这一步,只是一件建立在纯粹的热爱之上自然而然的事情。

用他的话说就是:“我稍微灵机一动就胜过你了,你不要特别的想胜,那样很累,没意思。”

他不关心外界潮流风向的变化,他甚至都不在乎有没有人来买、来看他的书。

写《永远的西南联大》时,他就说过:谁爱看谁爱,我是写给自己看的。

许渊冲能成为今天被全民纪念的许渊冲,除了超越常人的语言天赋,某种程度上更得益于他的“熬夜天赋”。

即使已达百岁,许渊冲的精力和情感都充沛得像个二三十岁的年轻人。

他平常最喜欢念叨的一句诗,出自英国诗人托马斯·摩尔:

“The best of all ways to lengthen our days is to steal some hours from the night.” (延长生命最好的办法,是从夜里偷几个钟点。)

这句话瞬间暴露了他熬夜大师的本性。

一个少有人知的细节是,他一生中绝大部分著作,都是在他62岁(1983年)之后完成、发表的。

在此之前,他只出版了4本书。

那一年,他从洛阳外国语学院调回北京大学。

耄耋之年,他自学电脑,一个字一个字把译好的内容输入到电脑里。

在北大的畅春园里,他每天晚上熬夜翻译到凌晨四五点。

在北大的畅春园里,他每天晚上熬夜翻译到凌晨四五点。每个夜晚,都是他与最伟大的人类灵魂交流的时刻。

这才有了每年三到四本的出版速度。

别人的终点,只是他的起点。

如果没人问起,他从来不去想自己多少岁了。

对他来说,天与天的区别只在于,有没有翻译。

2007年,他被诊断出直肠癌,但他并没有把这个病放在心上,熬夜照常。

医生说他仅剩7年寿命。

医生说他仅剩7年寿命。7年后,他依然熬夜,还拿到了人生中最重要的奖项。

到今年离世,又熬过去了7年。

本质上,追寻美、创造美,被许渊冲视为人生至高乐趣。

除了文学翻译,他心里装不下其他东西。

除了文学翻译,他心里装不下其他东西。哪怕疾病,哪怕死亡。

都不曾侵扰他纯净的翻译世界。

他是复杂世界里一个简单的人,他是美的使者,一个追求极致的唯美主义者。

许渊冲也曾希望有人能继续他的衣钵,但那个人至今没有出现。

“反正,国家总归有过这么一人吧。 ”

最后,许渊这样说道。

本文图片来自网络

本文图片来自网络编辑助理:哆啦春梦

原标题:《我们国家真缺不了这00后》

阅读原文

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |

已有条评论,欢迎点评!