【你来我“网”】庆祝建党100周年丨魏德兰:胭脂河的记忆

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |

以下文章来源于枣花 ,作者魏德兰  枣花

枣花

点击上方蓝字,关注网信阜平

胭脂河的记忆

胭脂河的记忆魏德兰

胭脂河,一个如胭脂般美丽的名字。这个有着动听的名字的河流,是我生命的摇篮、心灵的家园。在她岸边的那片土地上,有我童年的足迹,儿时的记忆。这记忆是如此的刻骨铭心,60多年过去了,不但没有淡忘,反倒愈加得清晰,恍如发生在昨天一般,每每忆起,都会让人倍感亲切和温暖。

山村托孤

那是68年前——1947年春季的一天,在胭脂河北岸易家庄的一个农家院子里,生不逢时的我呱呱坠地了。

易家庄是晋察冀军区司令部二局的驻地,二局承担着为中央和军区领导提供无线电技术情报的重任。我的父亲马文波当时是二局副局长,母亲金瑞英是无线电报务教官。他们夫妇就居住在村子里一户农家小院里。

当时解放战争硝烟正浓,晋察冀军区的解放大军,正以排山倒海之势,横扫正太铁路沿线的国民党军队,直逼华北重镇石家庄。早在几天前,聂荣臻司令员就率领驻扎在城南庄的晋察冀军区司令部机关,开赴了前线。作为情报部门负责人的父亲,本应紧随首长左右,做好情报服务,然而却因为我即将出生,母亲无法随军行动,他们夫妇二人暂时滞留在易家庄。

我总算降生了,但接下来的事情却更难办——怎么喂养我呢?部队配发的一头骡子驮着的两个箩筐,已经由哥哥姐姐占满了,襁褓中的我已无处容身。而且妈妈没有奶水,带着这么小的婴儿行军作战,是不可想象的。爸爸妈妈商量再三,决定将我交给当地老乡抚养。

前方军情正紧,爸爸妈妈不能在此耽搁太久。为了尽快赶赴前线,我出生刚刚四五天,爸爸就急着给我找人家了。他用小棉被把我包好,抱着我,由一位村干部领着,到村子里去挨家挨户敲门,求人收养我。小小的易家庄无人想要,爸爸就抱着我去了相距五华里的城南庄。城南庄是当地比较大的一个镇子,当时大约有上百户人家。爸爸抱着我,在村干部的引领下,走街串户,打听谁家想要孩子。

走在城南庄的大街上,会有好奇的人们凑上来询问,也有好心人投来怜悯的目光,说几句同情的话。然而转了一天,也没能送出去。原因是,在那个兵荒马乱的年代,老百姓生活十分艰难,多一口人就多一张嘴,人们不愿轻易收养别人的孩子,尤其不愿收养女孩子。

正当爸爸妈妈一筹莫展的时候,有人告诉爸爸,说城南庄有一家姓魏的铁匠,他家刚刚死了一个八个月大的婴儿,媳妇还有奶水,不妨到他家试试。于是,爸爸赶紧抱上我,直奔魏家。

进了魏家院子,老魏媳妇打开包布看了一眼襁褓中的我,就连连摆手说:“不要,不要,赶紧抱走吧!”因为和她那刚刚夭折的又白又胖的女儿相比,又小又瘦的我实在不堪入目。爸爸只好抱着我又返回驻地易家庄。

这时候,一位陈家老奶奶找到了老魏,对他说:“老魏呀,你家生了四个孩子了,一个都拉扯不活,怕是家里风水不好,有邪气。八路军(当地老百姓对共产党军队的统称)的孩子命大,能镇邪,你就把那个孩子要了吧!”听了这话,老魏决定抱养。他没再和媳妇商量,就一个人径直去易家庄抱孩子去了。

得知老魏愿意收养孩子,爸爸妈妈喜出望外。他们已经打听过,听说老魏为人老实厚道,又会铁匠手艺,再加上他媳妇有奶,孩子到他家不至于被饿死。爸爸妈妈本想临时寄养,以后形势好转了再接走。但是老魏不同意,他说,他既收养这个孩子,就会把她当成亲生女儿对待,如果只是临时寄养,他就不想要了。爸爸妈妈只好答应送给他,以后不再要回。老魏提出写个字据,怕以后反悔。爸爸说:“字据就不必写了,八路军说话是算数的。”既然这样,老魏也就没有再坚持,双方说好,孩子送给老魏。

毕竟是自己身上掉下来的肉,真要把我送人了,妈妈有些不舍,忍不住哭了起来。在爸爸的劝解下,她收住眼泪,用小棉被把我包好,在我的额头上亲了一下,然后,交给了老魏。那时我出生刚刚七天。

爸爸给我留下名字,叫“玉萍”。

把我送走之后,妈妈顾不上调养产后虚弱的身体,就跟随爸爸急匆匆奔赴前线了。

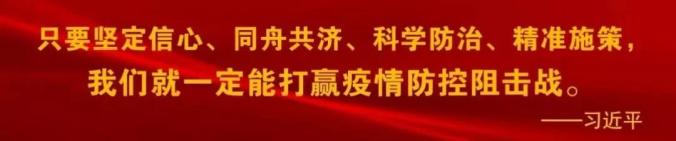

马文波在晋察冀任情报处长时的照片

马文波在晋察冀任情报处长时的照片 马文波(左)与金瑞英在延安时期的照片

马文波(左)与金瑞英在延安时期的照片舐犊情深

老魏把我抱回了家中,从此,我就成了铁匠的女儿,老魏就成了我爹,他的妻子就成了我娘。爹把我爸爸留下的名字“玉萍”简称为“小平子”,以表达他对我的疼爱。从此,“小平子”这个昵称伴随了我一生,直到现在,只要我回到家乡,乡亲们依然会习惯地称呼我“小平子”。

因为娘还沉浸在丧女的悲痛之中,所以爹将我抱回家之后,娘不大管我。再加上她生了奶疮,无法喂奶,于是我就由爹喂养。在那个缺吃少喝的年代,要养活一个没奶的孩子,是相当困难的。我的食物主要是米汤和面糊,要一遍一遍地去煮,去热,然后用小勺子一口一口地喂,十分麻烦。爹既当爹又当娘,默默地承担着这一切。白天,爹把我交给年迈的奶奶看护,到了晚上,爹就把我揽进他的被窝。夜里,我经常因饥饿而哭闹不止,爹就爬起来,给我热米汤,做面糊,一口一口喂我,等我吃饱睡去,爹才躺下再睡。半夜里,他还要一遍一遍起来给我擦屎把尿。我常常把被褥尿湿,尤其是在冬天,那尿湿的被褥又凉又硬,爹怕我沤坏了,就给我倒个个儿,让我睡在干燥的地方,而他却睡到那冷冰冰的湿褥子上,用他的身体把褥子暖干。

我一岁的时候,奶奶离世,我对爹的依赖就更强了。我把爹看成是最亲近的人。我会在他的怀里撒娇打滚儿,在他背上攀爬嬉闹,甚至骑到他的脖子上骑马打仗,高兴地又喊又晃。对于我的顽皮,爹从不厌烦,反倒一副很享受的样子。

我学会走路后,爹就把我带在身边,他在炉棚打铁,我就在旁边玩耍。我常常抱着炉棚的柱子,看爹打铁。那上下翻飞的铁锤,“叮叮当当”的响声,光芒四溅的火花,被炉火烧软的红彤彤的铁块,成品淬火时冒出的阵阵白烟,以及爹和他的伙计们挥汗如雨的身影,这些场景深深地印在了我童年的记忆中。

爹把我视为掌上明珠,对我特别疼爱,千方百计满足我的各种要求,包括不合理的要求。我至今还清楚的记得我小时候耍的一些小小的伎俩。比如,我嘴馋了,想吃零食,就故意不好好吃饭。爹怕我饿着,就带我到街上的小铺里买烧饼。到了街里,爹会牵着我的手,先到烧饼炉旁,买一个刚出炉的缸炉烧饼。然后,转过身,再到油条摊前,要一个刚出锅的糖稀油饼。爹教我把烧饼和油饼叠到一起吃,咬一口,香喷喷,甜丝丝,那真是天下最好的美味。

当我和别人家的孩子一块儿玩耍的时候,常常听到旁边大人们的低声议论:“这个孩子不是老魏亲生,是要来的,她爸爸是大官儿,叫马文波,在北京。”这些话,对我幼小的心灵有一些隐隐的刺激,让我知道了爹不是我的亲爹,我还有一个当大官儿的父亲。但我并没有更多的想法,因为我没有见过我的亲生父母,对他们没有概念。况且爹那么疼我,跟亲生没什么两样,所以我很满足,很安心。

我七岁那年,爹把我送进了城南庄小学读书,并按照魏家的排序,正正规规地给我起了一个学名,叫“魏德兰”。

在我七岁和十一岁的时候,娘先后生下了两个男孩,都成活了。乡亲们都说:“是小平子福份大,把邪气压住了!”他们认为是我扭转了魏家的风水,给他们带来了两个儿子,说我是个功臣。

50年代初养父家的全家合影

50年代初养父家的全家合影由右向左:养父魏清修、魏德兰、姥姥、养母

养父送给魏德兰的长命锁

养父送给魏德兰的长命锁正面:长命富贵

养父送给魏德兰的长命锁

养父送给魏德兰的长命锁背面:展翅飞翔的大鸟

初见父母

对于我这个流落民间的女儿,爸爸妈妈一直很牵挂。听爹说,在我八个月大的时候,爸爸曾骑着马从前线专程来城南庄看过我一次,后来可能是工作太忙,加上交通不便,就没有再来。

全国解放后,爸爸妈妈在北京定居下来。他们经常给我爹写信,询问我的情况,还时不时地寄一些糖果、衣物之类的东西来。

在我十岁的时候,爸爸妈妈曾在信中表示想接我去北京,但被爹娘拒绝了,因为他们舍不得我离开。为了信守当初的承诺,爸爸妈妈没有坚持,于是我就待了下来。

那些年,赶上了三年自然灾害和左的路线的干扰,天灾人祸,农民生活极度困难。这期间,我和爹一家一起忍饥挨饿,共度时艰,在饥饿中挣扎、熬煎。

1962年春天,娘突发脑溢血去世了,十五岁的我挑起了管理家务的重担,洗衣、做饭、喂猪、缝补、照顾弟弟……那时我正在城南庄中学读初中,课余时间全部用来操持家务。

当我北京的爸爸妈妈得知我的养母病逝、我成了没娘的孩子的时候,他们坐不住了,决定亲自到城南庄走一趟,去看看这个十五年没有谋面的女儿。

那天,他们来了!

那是我娘去世大约三个月后的一天,那是一个下午,我正在学校上课,突然一位乡亲来叫我,说:“小平子,快回家,你家来人了!”我急忙赶回家中。

一进大门,就看见院子里站了许多人,乡亲们正在围着几个陌生人聊天。陌生人中,坐在中间的两位岁数较大,身着便服。他们的身后,站着三位威武的军人。后来我才知道,那时,我的爸爸已是总参谋部第三部副部长,1955年被授予了少将军衔。妈妈是三部通信处副处长,中校。三位军人,一位是爸爸的秘书王修业,一位是爸爸的专车司机,还有一位是阜平县武装部部长。城南庄公社的书记和本村的干部也闻讯来到了我家。

看见我回来了,一位村干部把我拉过来说:“小平子,来,见见你的爸爸妈妈!”边说边把我推到两位中年人的跟前。这就是我的爸爸妈妈?我有点儿愕然,羞怯地走上前去,手足无措地站在那里。爸爸妈妈同时伸出双手,将我拉到跟前。他们上上下下仔仔细细地打量我。妈妈扳着我的双肩,前后左右地端详,还不时地对我发问,我用一口地道的山里口音,机械地应答着。

爸爸妈妈看到魏家贫困的生活状况,看到我小小年纪就承担那么多的家务劳动,很是心痛,他们想带我走。

早有乡亲私下里提醒我:“小平子,你可不能走哇!你娘刚死,你要再走了,你爹就没法儿活了。你那就是忘本!”听了这些话,我打定了不走的主意。当爸爸妈妈征求我的意见的时候,我明确回答:“我不走。”

对于我的选择,乡亲们有两种看法,一种认为我做得对,有良心;另一种则认为我有点儿傻,这么好的机会放弃了,太可惜。但我还是坚持了我的主意。

爸爸妈妈并没有在乎我的态度,他们仍然想把我接走。在当地村干部的参与下,爸爸妈妈和我爹进行了反复磋商。爸爸妈妈讲了到北京上学的种种好处,一再表示孩子算两家的,决不会忘记他。但爹始终不答应,他舍不得我离开。

看说不通,爸爸妈妈只好让步。他们退而求其次,提出了一个妥协的办法,就是让我跟他们到北京住几天,见一见那里的兄弟姐妹,然后,再送回来。爹怕送不回来,还是摇头。爸爸提出请县武装部部长和公社书记做保人,保证送回来。爹这才勉强同意。但还是不放心,又附加了一个条件,就是把我的大弟弟一起带上。爹想:“你们横不能把两个孩子都扣下吧!”就这样,爹总算答应了让我跟着爸爸妈妈去一趟北京。

那天,我们启程回京。我们蹬上了爸爸带来的那辆军绿色吉普车,当车子开动的刹那间,随着一声笛鸣,我看见爹的脸色“唰“地一下变得铁青,他的身体在微微地颤抖。车子开出去好远了,爹还久久地站在那里不肯离去,他那单薄的身影,像一座孤独的雕塑。这一幕深深地震撼了我,我的眼泪夺眶而出。

到了北京,爸爸妈妈竭尽全力拉近和我的距离。他们从百忙中抽出时间陪我玩儿,给我买好吃的,带我游览故宫、长城、颐和园。

但是,我却始终开心不起来。因为,和爹分别时的那一幕,一直在我脑海中萦绕,爹那忧伤欲绝的样子,让我寝食不安,放心不下。刚住了一个星期,我就坚持要走。

爸爸妈妈看看实在留不住我,只好买了火车票送我们上了火车。于是,我和弟弟于离家后的第八天返回了家乡城南庄。

我归来的消息,立刻惊动了全村,乡亲们奔走相告,大家都说:“八路军说话算话,小平子有良心。”

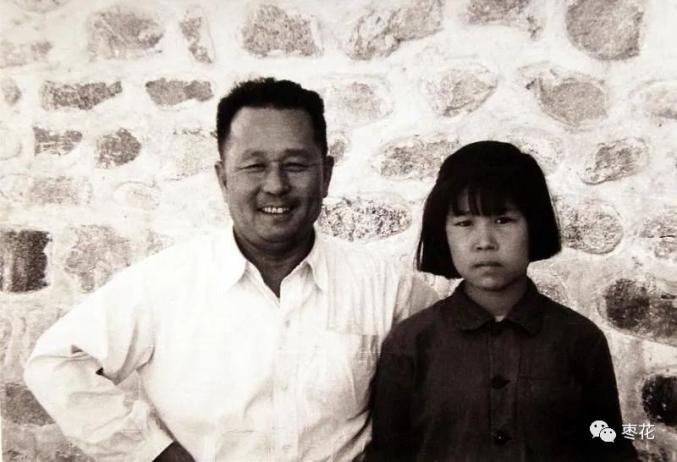

1962年,魏德兰与父亲马文波(左)在城南庄中学。

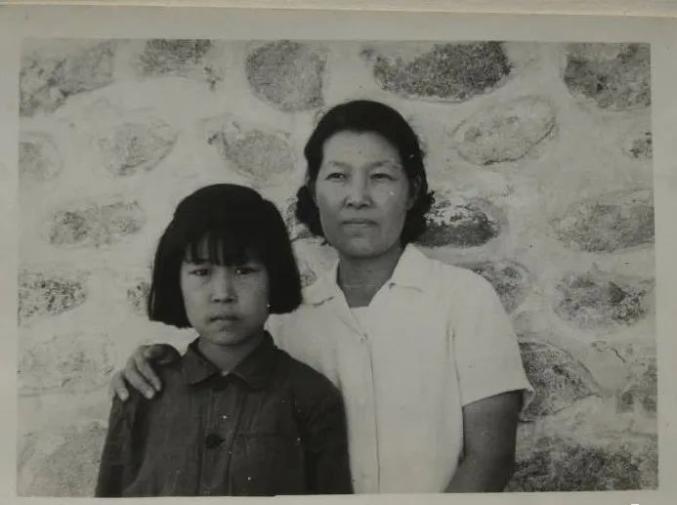

1962年,魏德兰与父亲马文波(左)在城南庄中学。 1962年,魏德兰与母亲金瑞英(右)在城南庄中学。

1962年,魏德兰与母亲金瑞英(右)在城南庄中学。回家

两年之后,也就是1964年的夏天,我以优良的成绩,考上了县里的高中——阜平中学。学校离我家住的村子有四十里的山路。由于距离较远,我必须住校,不能厮守在爹的身边了,也不能照料家了。这时有乡亲劝我爹说:“老魏呀,你该放小平子走啦!让她找他的爸爸妈妈去吧。北京上学的条件好,有她的爸爸妈妈管着,你也不用操心,还省了你供学费。再说了,一个闺女家,早晚是要出门子的。到了北京,肯定比咱这穷山沟子有前途,你要想明白,别耽误了孩子!”听了这位乡亲的话,爹终于想通了。他立马让我给爸爸妈妈写了封信,表达了让我去北京上学的意愿。

我的爸爸妈妈接信后,自然是求之不得,很快就派三部办公室秘书王修业到阜平来接我了。

王秘书带来了爸爸的两条意见:第一条是,要爹算一下,抚养了我十七年,生活费需要多少;第二条是,在转户口时,需要改姓名。不然,到了北京,不好上户口。我爹说:“钱,我一分也不要。我养她不是为了钱。我要的是她那颗心,只要她走了之后别把我忘了。至于姓名,既然不好上户口,改就改吧,只要心不变就行。”于是,我便由“魏德兰”改成了“马玉萍”。名字改了,但“不忘记,不变心”这语重心长的嘱咐,却深深地印在了我的脑海里。

谈好之后,王秘书很快就办好了户口迁移和转学的手续。于是,我告别了那个我生活了十七年的山村,告别了我爹,告别了弟弟们,告别了那里的父老乡亲,跟随王修业叔叔,踏上了回家的路途。那年我十七岁。

不能忘却的嘱咐

岁月流逝,斗转星移,转眼离开城南庄五十多年了,我已经从一个不谙世事的小姑娘,变成了一个两鬓斑白的老奶奶,过去的很多事情都渐渐地淡忘了,唯有临别时爹的嘱咐,我一直牢记在心。几十年来,“不忘记,不变心”这几个字会常常在我耳畔响起,提醒我要知恩图报,不能忘本。

上学时,一到寒暑假,我就归心似箭,迫不及待地要回城南庄,尽管交通不便,历尽艰辛,我也一定要回去。

当兵后,第一个月的津贴费是六块钱,我拿出其中的两块寄了回去。我提干后,领到了第一个月的工资五十二元。我首先想到的是回乡去看望爹。我怀揣上这五十二元工资和平时积攒的全部积蓄,兴冲冲地回到了城南庄。在扣除路费之后,剩余的钱全部交给了爹,以表达我对他老人家的一份儿孝心。逢年过节,我也都会给爹寄钱。特别是爹晚年的时候,我和我妈妈都给他寄钱,补贴他的生活。

工作期间,我会隔三差五回去探亲。我还曾接爹到我所在的部队小住,给他老人家床前尽孝。在周围人的眼中,我们和亲生父女没什么两样。

退休之后,每隔几年我就要回城南庄探亲一次。虽然爹已不在,但看看那里的山、那里的水、那里的一草一木,和弟弟们共话当年,与乡亲们同忆往事,这些都会让我感到无比的亲切。

我和魏家的关系已延续到了第四代,我和两个弟弟一直保持着密切的联系,彼此有困难时,都会互相帮助。我爹的重孙女和我的孙女儿是要好的朋友,一有机会就会凑到一起玩耍。

如今,我已年近古稀,岁月并没有磨去我对胭脂河的记忆,她是我心中永远的家园。

1973年,魏德兰(左一)和爱人(右一)回家探亲,

1973年,魏德兰(左一)和爱人(右一)回家探亲,在城南庄村后山与养父(中)合影

2019年10月,魏德兰在城南庄魏家大门口的照片

2019年10月,魏德兰在城南庄魏家大门口的照片 2019年10月,魏德兰在城南庄胭脂河畔的照片

2019年10月,魏德兰在城南庄胭脂河畔的照片来 源 | 枣花公众号

编 辑 | 王慧荣

初 审 | 魏海霞

终 审 | 郑玉丽

主办单位 | 中共阜平县委网信办

原标题:《【你来我“网”】庆祝建党100周年丨魏德兰:胭脂河的记忆》

阅读原文

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |

已有条评论,欢迎点评!